DU PASSÉ FAISONS TABLE RASE ?

1965-1985, RÉFLEXIONS AUTOUR DE L’IDENTITÉ ARCHITECTURALE DE LA ROCHE-SUR-YON

Fondée par décret le 25 mai 1804 dans un but de pacification de la Vendée, La Roche-sur-Yon est longtemps restée circonscrite au périmètre dessiné par les ingénieurs civils des ponts et chaussées. À l’image de nombreuses villes européennes, moyennes et grandes, la préfecture vendéenne connaît un développement rapide lors des Trente Glorieuses, générant un fort besoin en matière d’infrastructures et de logements. À l’écart de ce bouillonnement, le cœur de ville est une zone engourdie par sa faible densité de population, la congestion automobile, une fuite des activités économiques vers l’extérieur, etc. Pour y remédier, la municipalité de Paul Caillaud, suivie par celle de Jacques Auxiette, tente de trouver des solutions, parfois radicales, au prix de contestations culturelles ou politiques et d’appels à aller plus loin.

Printemps 1965. Le préfet Joseph Lenoir et le maire de La Roche-sur-Yon Paul Caillaud visitent la place Napoléon afin de préparer le déplacement du président de la République prévu le 19 mai. La Vendée Libre[1] couvre les préparatifs et titre : « Pour la visite présidentielle le kiosque sera scalpé ». Devant servir de tribune pour l’allocution de Charles de Gaulle, le vieux kiosque à musique apparaît alors peu esthétique et trop sombre. Il est donc tout simplement envisagé d’en supprimer la toiture. Dans son compte rendu, l’hebdomadaire ne manque pas de souligner que cela pourrait être la première étape d’une destruction totale. L’option d’une estrade temporaire est finalement choisie et le kiosque n’est pas démoli. Quelques semaines plus tard, c’est le passage de l’étape Saint-Nazaire-La Rochelle du Tour de France qui fait l’objet d’une réunion technique sur la place Napoléon. L’itinéraire de course prévoyant une traversée au centre de l’esplanade, le sort des bornes en granit qui la clôturent est débattu sans états d’âme.

Ce qui semble ici anecdotique n’est autre que la traduction d’un état d’esprit qui règne à La Roche-sur-Yon, comme dans de nombreuses villes européennes, au milieu des années 1960. Mal aimée, mal acceptée, sinon de manière fonctionnelle, mal comprise, la ville court après la modernité et tente de dépoussiérer son identité. Alors que la périphérie connaît un développement sans précédent, le cœur de la ville se dépeuple. Les municipalités Caillaud (1961-1977) puis Auxiette (1977-2004) doivent faire face au double défi de conforter le développement du chef-lieu de la Vendée avec de nouveaux quartiers et de nouvelles zones d’activités tout en essayant de revitaliser un centre aux apparences de gros bourg endormi.

La Roche-sur-Yon : un cas particulier dans un contexte plus général

Passée la période de reconstruction à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les centres urbains d’Europe de l’Ouest sont au cœur d’une large réflexion quant à leur adaptation aux besoins modernes. Fantasmée, théorisée, planifiée, soumise à la spéculation parfois, la ville est en crise et son adaptation radicale semble inévitable. Si la génération d’architectes et urbanistes qui arrive en fonction dans les années 1960 est parfois imprégnée des théories sociales d’Henri Lefebvre et des réflexions portées par Jürgen Habermas sur l’espace public, les projections démographiques et économiques conditionnent nombre d’aménagements urbains. La modernité intéresse autant qu’elle inquiète, et si la question patrimoniale est souvent vécue secondairement, la perte d’une structure sociale et paysagère est parfois difficilement acceptée par la population et critiquée par la presse spécialisée[2]. Au milieu de la décennie 1970, les colloques d’Edimbourg, Bologne[3] et Krems, ainsi que le congrès d’Amsterdam (soutenus par le Conseil de l’Europe) traitent clairement la question des centres anciens sans dissocier les aspects sociaux, patrimoniaux et politiques. S’ils doivent faire face à l’insalubrité, à la congestion automobile ainsi qu’au mitage, les centres anciens européens ne sont pas nécessairement en perte de vitesse[4]. Beaucoup résistent d’ailleurs plutôt bien au développement périphérique.

L’objet patrimonial comme composante de la qualité de vie et du développement économique justifie certaines sauvegardes majeures. En France, l’intervention de l’État en 1962 face aux grands projets de la municipalité de Louis Pradel dans le Vieux Lyon en est l’exemple emblématique. Dans le cas de Rochefort, la protection de la corderie royale en 1967 face à une destruction attendue est perçue par une partie des décideurs locaux comme l’un des moyens pour relancer une ville en difficulté depuis l’entre-deux-guerres. On le verra plus loin, l’objet patrimonial est, à La Roche-sur-Yon, certainement défendu essentiellement pour ce qu’il représente dans le paysage affectif et dans une conception de la qualité de vie. Hormis pour quelques cercles érudits, la considération de la valeur historique n’y est pas un argument de premier ordre. Quel que soit le cas, la défense du patrimoine face à des projets urbains est présente, plus ou moins significativement. Pour autant, les raisons qui justifient cette défense varient en fonction des marqueurs identitaires, des équilibres ou des déséquilibres démographiques, de l’implication du citoyen dans les choix urbains, etc.

Comparativement à d’autres villes de l’Ouest, La Roche-sur-Yon n’est pas un cas isolé malgré des écarts statistiques notables. Au centre d’un bassin rural, la préfecture vendéenne voit sa population exploser avant les années 1980. À Cholet, Vannes, Laval ou encore Saint-Brieuc, les courbes démographiques accusent également une très forte progression. Bien plus éloquente que d’autres, à l’image du retard démographique de la ville qui est alors comblé, la courbe yonnaise justifie des perspectives de développement aussi nécessaires qu’ambitieuses. Publié en 1974, le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) du bassin de La Roche-sur-Yon table sur une population de 96 000 habitants pour la ville-centre à l’horizon 2000[5]. La réalité est bien différente puisque la population s’établissait à un peu plus de 49 000 habitants en 1999. On observe des surestimations notables dans d’autres SDAU, Angers par exemple, ce qui conduisait à imaginer une France peuplée de 100 millions d’habitants en l’an 2000[6]. Relevée par de multiples études, la situation vendéenne est liée à la mutation des secteurs économiques observée sur l’ensemble du territoire français. Poussée par l’industrie, la croissance démographique dépasse les 20 % entre 1962 et 1968 à Montaigu, Challans et La Roche-sur-Yon. A contrario, un dépeuplement est repérable dans les arrière-pays de Talmont-Saint-Hilaire ou Chantonnay. Dans le même temps, le secteur agricole perd un quart de ses effectifs, soit plus de 20 000 emplois qui viennent gonfler les secteurs industriels, commerciaux, etc. Si l’activité de La Roche-sur-Yon s’excentre, c’est le cas également pour un grand nombre de bourgs qui deviennent de simples lieux d’habitation. De telles évolutions et les perspectives qui en découlent, même douchées notamment par les conséquences du premier choc pétrolier en 1973, justifient l’adaptation de l’ensemble du territoire et le développement de nouvelles infrastructures.

Lancé sous la présidence de Georges Pompidou, le sixième plan d’aménagement et d’équipement du territoire français invite à reconsidérer la question urbaine et à éviter que les villes moyennes se retrouvent confrontées aux problèmes rencontrés par les grands pôles urbains ainsi que les villes nouvelles dont le modèle est remis en cause[7]. La définition par l’État et par les communes concernées de ce qu’est une ville moyenne est parfois assez subjective. Elle repose sur des critères démographiques, sur des équilibres territoriaux à créer ou à conforter, parfois même sur une proximité immédiate entre le centre urbain et la campagne voisine[8]. Tel que le rapporte Loïc Vadelorge[9], pour Olivier Guichard, qui mène la politique du gouvernement à ce sujet, les critères de définition d’une ville moyenne sont finalement assez clairs puisqu’ils sont fondés sur des potentialités de croissance et de développement de villes dont le poids sur un territoire donné est notable. En France, 73 villes moyennes signent un contrat d’aménagement avec l’État entre 1973 et 1979. Dans l’Ouest, on peut considérer La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Saumur, Cholet, Morlaix, Vannes, etc. Chaque ville définit des orientations en fonction de ses nécessités propres. Le centre de La Roche-sur-Yon accusant un retard manifeste avec le reste de la ville. C’est tout naturellement que les objectifs du contrat de ville moyenne sont tournés majoritairement vers le cœur XIXe, au détriment sans doute de l’équipement des jeunes quartiers périphériques[10].

Un centre ankylosé dans une ville en développement

En janvier 1965, c’en est terminé du champ de foire installé place de la Vendée. Un nouveau marché au bétail ouvre ses portes boulevard Sully tandis que subsistent, pour quelques temps encore, les marchés aux volailles et aux porcs respectivement derrière l’église Saint-Louis et place de la Résistance. Cette année est la première du « Grand La Roche », concrétisé à l’été 1964 avec l’absorption des territoires communaux de Saint-André-d’Ornay et du Bourg-sous-La-Roche par le chef-lieu trop à l’étroit. Cette fusion marque l’accélération d’un processus de développement commun antérieur. En effet, face à la poussée démographique après-guerre, le plan d’aménagement communal élaboré entre 1953 et 1958 associe déjà les trois municipalités. Les projections établies dans ce plan étant déjà dépassées en 1963, la fusion vient donner un élan supplémentaire en libérant d’importantes emprises foncières[11]. Touchée par la mutation de l’économie agricole en lien avec la mécanisation, la Vendée connaît, après la Seconde Guerre mondiale, une progression du nombre d’emplois dans le secondaire et le tertiaire, tandis que le secteur primaire doit faire face à moins de besoins humains. L’immigration de la campagne vers la ville dope la croissance démographique de La Roche-sur-Yon qui gagne plus de 5000 habitants entre 1954 et 1962[12]. Les mouvements migratoires depuis l’Algérie maintiennent ensuite une forte croissance de la population. La démographie galopante de La Roche-sur-Yon mène à la création de nouvelles zones d’habitation au sud, à l’ouest et au nord-est de la ville. Le centre quant à lui ne profite pas de cette embellie. Les statistiques dressées par l’INSEE entre 1968 et 1975 permettent d’observer que le cœur napoléonien de La Roche-sur-Yon perd 20,6 % de ses habitants et que le quartier de la gare voisin connaît un recul à hauteur de 14,6 %. À l’inverse, la zone d’habitation nord-est en construction voit sa population augmenter de 228,3 %[13]. En même temps que la démographie explose dans la périphérie, le centre-ville perd une partie de ses activités économiques. Les zones industrielles siphonnent les ateliers et usines présents à deux pas de la place Napoléon, à proximité du boulevard des États-Unis et derrière la gare. Parallèlement, hyper et supermarchés voient le jour en 1972 route de Nantes face à la jeune usine Michelin, en 1973 route des Sables-d’Olonne, en 1976 boulevard de l’Industrie. Jusqu’alors, le centre était un lieu d’habitation, d’échanges commerciaux, de productions manufacturières, de démarches administratives, etc. À mesure que l’activité économique s’excentre, la concentration administrative qui demeure ne suffit pas à maintenir l’animation au sein des boulevards napoléoniens. Hors-la-ville, l’activité commerciale, essentiellement alimentaire, génère de nouveaux déplacements et rend la voiture presque indispensable. En même temps qu’elle appauvrit le cœur de La Roche-sur-Yon, cette activité fragilise la vie des villages alentours dont la fonction résidentielle s’affirme avec une forte poussée démographique et de nouvelles zones pavillonnaires dès la décennie 1970.

Habité par une population moins nombreuse et plus âgée, le centre de La Roche-sur-Yon est l’objet de réflexions permanentes quant à sa dynamisation. Outre la démographie et l’animation économique, la circulation est au cœur de tous les débats. De Jean Lecanuet à Rouen à Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux, tous les maires de villes françaises sont confrontés à la question de l’automobile et des transports. Trouver des solutions est complexe et la tentation de céder l’espace entier à l’automobile est réelle. Ville modeste, La Roche-sur-Yon n’échappe pas à ce casse-tête urbain. D’un avis assez partagé, le centre-ville est congestionné et le plan de circulation peu lisible. Paul Caillaud puis Jacques Auxiette se penchent sur cette épineuse question. Le réseau de bus est par exemple développé par les deux maires. Entamée sous Paul Caillaud, la refonte du plan de circulation est concrétisée par Jacques Auxiette. Les municipalités successives s’attachent à rendre la ville plus agréable sans pénaliser excessivement les automobilistes. L’une des premières mesures symboliques de la gauche à la tête de la ville en 1977 est d’instaurer une heure gratuite de stationnement, parallèlement la pratique du vélo est encouragée. Les ambitions affichées par l’équipe de Jacques Auxiette en 1977 et 1978 sont rapidement modérées avant d’être relancées et concrétisées partiellement dans les années 1980. L’attente de la population est grande, mais non sans contradictions entre qualité de vie et liberté de circuler. Le sujet est glissant et sera encore au centre du débat lors de la rénovation de la place du Théâtre en 1986.

Respecter ou bouleverser la trame

Si le développement de La Roche-sur-Yon est marqué sur la périphérie, le centre de la ville n’est pas pour autant exempt de modernisations architecturales. Fondée par décret impérial le 25 mai 1804, La Roche-sur-Yon présente un plan de 115 hectares entouré de boulevards formant un pentagone. Au milieu de cette trame urbaine rigoureuse dite « à l’américaine », la place occupe une surface d’environ trois hectares et ses abords sont pourvus de bâtiments publics. Le cœur XIXe de La Roche-sur-Yon est toutefois peu estimé pour son intérêt historique. Depuis une tentative infructueuse de la baptiser officiellement « place d’Armes » en 1870[14], la place Napoléon est considérée par beaucoup, sinon la majorité, comme un lieu autrefois dévolu au rassemblement des troupes. Si elle n’a jamais eu de vocation militaire (en excluant les traditionnels défilés et revues à l’occasion de la Fête nationale ou de célébrations particulières), la place reste un lieu difficile à apprivoiser par sa taille et la rigueur des bâtiments qui l’entourent. Néanmoins, pour certains observateurs extérieurs, la ville n’est pas dénuée d’intérêt. Ainsi, l’écrivain et journaliste Raymond Dumay se montre curieux, sans emphase mais avec bienveillance, de la structure urbaine de la capitale vendéenne dans le livre Ma route d’Aquitaine publié en 1949. Plus tard, au même titre qu’Hyères ou Saumur, Jacques Demy intègre La Roche-sur-Yon à sa prospection d’un lieu pour le film Les Demoiselles tourné finalement à Rochefort.

Percevant son intérêt, certains architectes s’attachent à respecter le plan urbain de La Roche-sur-Yon et ses perspectives. En novembre 1965, le programme d’agrandissement de l’hôtel de ville prévoit d’édifier une aile nouvelle le long de la rue La Fayette, supprimant une partie du jardin jugée peu intéressante[15]. Par la suite, si une surélévation de l’hôtel de ville historique semble avoir été envisagée[16], le projet du cabinet Durand-Ménard qui est choisi propose d’agrandir le bâtiment par une extension peu profonde à l’arrière. Le parti-pris architectural permet alors de préserver au maximum le jardin public tout en épousant la forme du bâtiment du XIXe siècle. Visible rue Clemenceau avec une enveloppe de verre fumé résolument moderne, la construction nouvelle ne l’est que très peu depuis la place Napoléon. Au nord-est du centre-ville, le cinéma Concorde est modernisé et agrandi à la suite de son rachat à la paroisse par une société privée. Mené en 1975 et 1976, le projet est confié à l’architecte René Naulleau, associé aux plasticiens Bernard et Clotilde Barto. La coque de béton, à l’angle des rues Racine et Gouvion, épouse le plan de l’îlot urbain et s’émousse sur la hauteur de manière à s’effacer et à respecter l’alignement des faîtages voisins. Ce projet architectural est conçu pour se détacher, par une démarche moderne et des perspectives soulignées avec un éclairage néon bleu, tout en ne bouleversant pas le rapport largeur-hauteur du quartier[17]. Dans un registre différent, la bibliothèque, construite en 1968 par l’agence Durand-Ménard, s’inspire de constructions d’Europe centrale et des pays nordiques. L’îlot n’est ici pas bâti sur ses latéralités mais sur sa partie intérieure. À la différence des autres îlots du pentagone napoléonien, la jonction entre la rue et le bâtiment se fait par un jardin.

Si certaines transformations sont rigoureusement identiques à l’état historique, (c’est le cas de la destruction-reconstruction du bâtiment Haxo des Archives départementales entamée sous la direction de Jacques Perot), d’autres se détachent sérieusement. En ceci, le travail de l’architecte Jean Parois est certainement le plus significatif. Architecte départemental à compter de 1955, Jean Parois accompagne, parfois au nom du Département et d’autres fois à titre privé, la transformation de La Roche-sur-Yon en périphérie et dans son centre. L’agrandissement de la préfecture sur une parcelle jouxtant l’hôtel bâti sous l’Empire, figure parmi ses premiers travaux yonnais d’ampleur. En retrait par rapport à la rue, la tour carrée qui accueille les services de l’État tranche avec le strict alignement des façades voisines. Le bâtiment est livré en 1969. Dans la foulée, deux projets monumentaux sont lancés à La Roche-sur-Yon : le transfert du centre hospitalier départemental à l’extérieur de la ville et le déplacement du palais de justice. Ainsi, deux institutions impériales quittent leur emplacement historique pour des raisons évidentes que sont le manque de place et le vieillissement des lieux. Pour construire le nouveau tribunal, on détruit les austères bâtiments désaffectés de la manutention militaire, tandis que pour l’hôpital on achète des terres agricoles dépendant du château des Oudairies. Le palais de justice et l’hôpital sont livrés respectivement à partir de 1973 et 1977. Parfois qualifiés d’immeubles « à l’américaine », les constructions de grande hauteur qui accueillent la préfecture et le palais de justice suscitent la curiosité quant à leur dimension et au traitement du béton comme élément ornemental par les formes et les textures.

Projets publics et privés à l’épreuve de l’opinion

À l’approche des élections municipales de 1965, la majorité menée par Paul Caillaud détaille ses ambitions. Parmi elles, figure la construction d’un centre culturel d’ampleur sur une moitié du cours Bayard. Si certains s’émeuvent de perdre un espace de promenade, la destruction envisagée du jardin à la française ne semble pas incongrue. Interrogés par Ouest-France dans la même période, les commerçants yonnais sont unanimes sur la nécessité de transformer le centre-ville. Si une majorité s’oppose à la piétonisation des rues, sujet qui revient sur la table régulièrement[18], nombreux considèrent qu’il faut densifier l’habitat, élargir les trottoirs et développer les transports. Bâtir sur l’espace public, voire en hauteur, est une solution proposée par certains. En 1968 également, la Jeune Chambre Économique propose de ne pas agrandir l’hôtel de ville mais d’en construire un nouveau en plein centre de la place de la Vendée libérée de ses activités agricoles en 1965. Quant au devenir du bâtiment historique et du futur-ex tribunal voisin, voici ce qu’on en dit :

« Il y a quelques années, nous avions choqué les gens en prenant position contre l’extension sur place des lycées Herriot et Piobetta. Aujourd’hui, tout le monde est d’accord pour dire que cette opération fut une erreur. Seulement, on s’apprête à faire la même chose avec la mairie. Pour une rénovation et une densification du centre-ville, il est particulièrement difficile de mettre d’accord les intérêts privés. Il y a quelques années, un promoteur avait voulu lancer toute une opération sur l’une des masses de la rue des Sables. Ce fut impossible, car tous les propriétaires n’étaient pas prêts à suivre. En libérant à la fois l’emplacement du tribunal et celui de la mairie, la ville donnerait l’exemple et le reste de la rue des Sables suivrait[19]. »

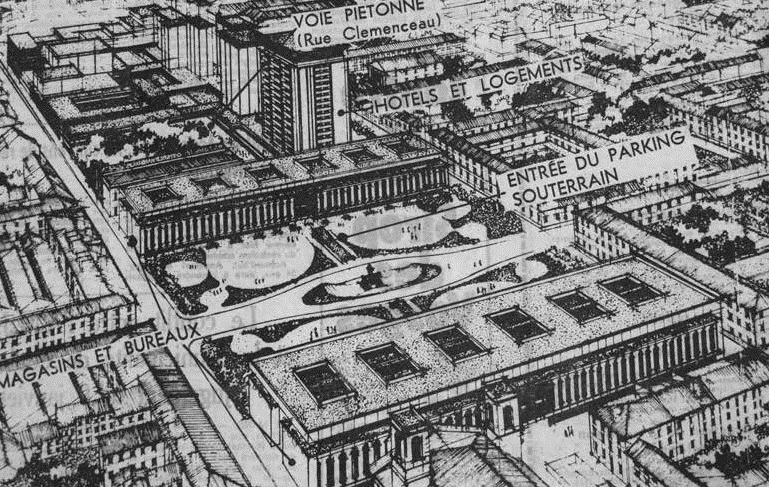

Déjà ambitieuse, cette idée ne suffit pas pour la Jeune Chambre Économique qui suggère également de supprimer une partie des îlots au sud de la place Napoléon afin de libérer un parvis, pour l’église notamment, et de faciliter des constructions sur la partie nord de la place à proximité des lycées. Appelée de ses vœux par la Jeune Chambre Économique, l’action de promoteurs privés fait l’objet d’une proposition par l’architecte René-Georges Goujon en 1970. Ce dernier suggère de raser et de reconstruire totalement deux îlots au sud de la rue Clemenceau, entre la place de la Vendée à l’ouest et la rue Jaurès à l’est (figure 1). Le programme architectural propose de meubler l’espace par d’importantes surfaces commerciales et de bureaux, et de couronner l’ensemble par deux hautes tours d’habitation. S’il n’aboutit pas, ce projet en appelle un autre deux ans plus tard. Dévoilé, après de nombreuses fuites et rumeurs, dans les colonnes de Presse-Océan, le programme de Jean Parois est une étude commandée gré à gré des élus municipaux à l’architecte. Cette note d’intention, qui n’est pas défendue officiellement par la municipalité, propose le creusement d’un parking de 874 emplacements sous la place Napoléon, la construction d’immeubles de grande hauteur rue Clemenceau, mais surtout la réalisation de deux barres de magasins et de bureaux sur l’esplanade impériale, dans un sens nord-sud (figure 2). Exit le grand rectangle vide de 2,8 hectares. Finalement mis de côté, le projet Parois est suivi par deux programmes volontaristes, autour des halles et de la place Napoléon[20].

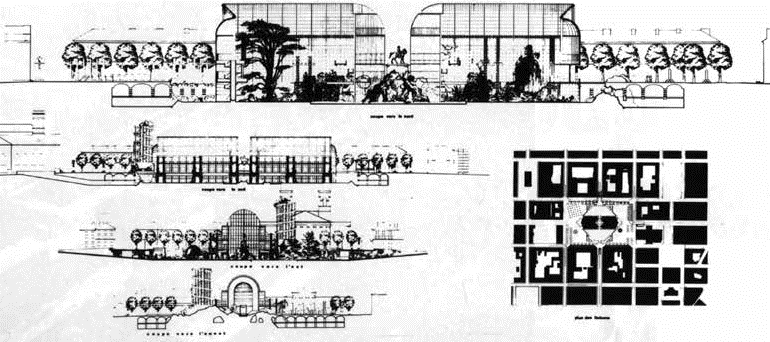

Construit par André Michelin en 1886, le marché couvert de La Roche-sur-Yon est caractéristique des édifices en verre et fonte de la seconde moitié du XIXe siècle. Obsolète, peu entretenu et certainement pas dans l’air du temps, le bâtiment est condamné à la suite d’un concours d’architectes lancé par la municipalité en 1972. Les agences Durand-Ménard, Naulleau, Pondevie et Sentenac remportent le marché. Les vieilles halles et leur poissonnerie sont détruites en 1975. L’espace entier est creusé et remplacé par un programme sur dalle comportant un parking, une supérette, le marché couvert, un bistrot, etc. Présenté comme un centre commercial plus que comme un marché, le programme est livré en 1976. Souhaitant s’engager avec l’État dans le contrat de ville moyenne, la municipalité lance, parallèlement au chantier des halles, un concours d’idées pour l’aménagement de la place Napoléon. Initié en 1973, le processus aboutit à la présentation des six projets retenus en avril 1975[21]. Le projet lauréat est celui de l’équipe Roland Castro (figure 3). Tout en maintenant la perspective nord-sud sur la statue de Napoléon, l’intention consiste à couvrir la place d’une vaste serre métallique abritant des équipements sociaux, culturels et commerciaux. Jardins, escaliers et rampes, tour belvédère, espaces pour accueillir des animations, etc. composent ce programme[22].

Si le projet est revendiqué par l’équipe lauréate comme étant « romantique » ou « faisant vibrer » l’architecture environnante, sa réception par la population va avoir raison de sa concrétisation. Au regard des débats dans la presse avant les résultats du concours, il est légitime de se demander si le projet qui en sortira n’est pas déjà mort-né. Et pour cause, le 4 novembre 1974, le correspondant du Figaro Michel Bougeard titre « Va-t-on casser “Napoléon-Ville” ? ». En ligne de mire : l’esthétique du projet des halles, des soupçons de favoritisme pour l’exploitation de surfaces commerciales et la suite de l’aménagement du centre-ville avec la place Napoléon. Bien qu’impliquée dans une réflexion sur la Vendée et son développement à l’horizon 2000, la Société d’émulation conteste dès janvier 1974 toute idée de construction sur la place Napoléon, désirant préserver « un ensemble architectural unique ». Si elle s’oppose vigoureusement par voie de presse à la Jeune Chambre Économique, la Société d’émulation partage le besoin d’animation du centre-ville et ne manque pas d’apporter des propositions comme la reconversion de bâtiments anciens en surfaces de logements. Le débat étant déjà vif, la rédaction d’Ouest-France propose un référendum par courrier à ses lecteurs. Les résultats sont dévoilés le 8 février 1974. Sur 1160 votants, 722 considèrent que le commerce est le meilleur support d’animation, 1059 s’opposent à toute construction sur la place et 965 souhaitent que la façade du palais de justice soit préservée. S’il n’a pas de valeur scientifique, ce sondage préfigure ce qui arrivera quelques mois plus tard puisque à compter du dévoilement du projet lauréat pour l’aménagement de la place Napoléon, les critiques fuseront de toutes parts.

Le renoncement jusqu’à une lente acceptation de l’héritage

Quelques mois après le texte du correspondant Michel Bougeard, le journaliste Guy Muller est dépêché par la rédaction nationale du Figaro. Le 5 mai 1975, un article intitulé « La Roche-sur-Yon : vieilles Halles à sauver » est publié par le quotidien. Cela n’est pas pour arranger l’acceptation du dessein urbain de Paul Caillaud, mais localement on ne manque pas de relever le côté cocasse des leçons de préservation venant de Parisiens qui n’ont pas empêché la destruction de leurs halles. Engagé pour la préservation de l’identité architecturale de la ville dans l’association « Vivre à La Roche », Guy Coffineau reconnaît aisément le faible amour patrimonial des Yonnais pour les vieilles halles avant que celles-ci fassent l’objet d’un concours en vue de leur remplacement. Une prise de conscience tardive a eu raison des halles, force est de croire que nombreux sont ceux qui n’ont pas voulu renouveler cet acte manqué. Pour autant, associer le rejet de l’aménagement de la place Napoléon à un amour inconditionnel du patrimoine est excessivement réducteur. De nombreuses constructions du XIXe siècle furent d’ailleurs détruites sans oppositions ni émotions significatives.

Une ébauche de réponse est sans doute à trouver en interrogeant l’implication des habitants dans le processus de réflexion sur l’évolution de la ville. Les Yonnais sont intéressés par les projets. Si certains débattent aisément par journaux interposés, nombreux sont silencieux mais pas moins passionnés. Du 6 au 12 mai 1975, on estime à 5000 le nombre de curieux qui visitent l’exposition présentant les six projets lauréats du concours pour la place Napoléon. Le succès populaire est au rendez-vous, il est à l’image de l’inquiétude. L’avertissement a peut-être lieu dès 1972 quand la rédaction de Presse-Océan considère qu’il est de son devoir de révéler les esquisses de Jean Parois pour le cœur de ville. La discrétion de la municipalité est alors sérieusement remise en cause et l’on peut imaginer que, face aux grands concours d’architecture, les Yonnais se sont sentis dessaisis de leur avenir et n’ont pas voulu perdre un paysage urbain, certes mal-aimé, avec un projet dans lequel ils se sentaient étrangers. Si la proposition de l’équipe Roland Castro se veut un appel à l’appropriation de la ville par ceux qui y vivent, la façon même dont le concours est organisé localement est perçue comme décalée. Les aspirations des élus ne sont pas les mêmes que celles de habitants, d’autant plus quand un quartier concentre le débat public au détriment d’autres où tout autant de choses restent à construire. Jacques Auxiette le sait, Paul Caillaud le mesurera trop tard[23]. Au lendemain de sa défaite face à la gauche qui a fait campagne notamment pour l’implication des habitants dans les projets, Paul Caillaud reconnaît que la ville a connu une mue trop rapide.

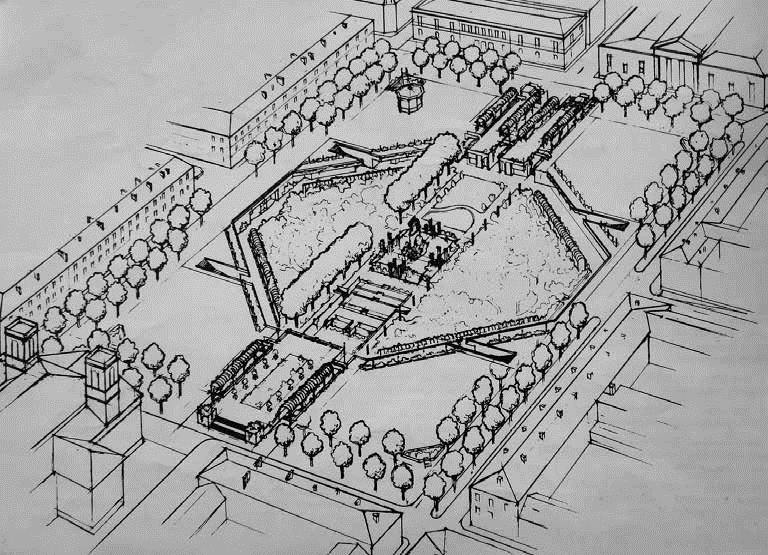

L’opposition esthétique, le coût, les difficultés techniques, etc. ont raison du projet lauréat du concours d’architectes. En novembre 1975, la municipalité revoit sa copie (figure 4) et fait voter un programme associant l’équipe Castro et l’Atelier d’Architecture et d’Urbanisme[24] créé par la Ville en 1973. La place est alors imaginée délestée de la vaste serre qui encombrait la perspective est-ouest mais reste dotée d’équipements culturels, commerciaux, etc. Malgré des évolutions notables, l’idée n’aboutit pas et le changement de majorité municipale remet les cartes à plat. Telle qu’inaugurée en 1982, la place Napoléon présente quatre jardins, des poches de stationnement sur les côtés et un espace central dégagé qui cesse ainsi d’être un parc automobile de 500 places. Le sujet est sensible, la majorité de Jacques Auxiette mène un aménagement sobre qui, en offrant davantage d’espaces aux piétons, s’inscrit dans une certaine continuité avec le projet précédent.

Si la façon de concevoir les projets est présentée comme différente, l’acceptation de l’héritage architectural de la ville par les équipes municipales est laborieuse d’une majorité à l’autre, à l’image sans doute de la compréhension générale de ce patrimoine au niveau local en décalage avec un intérêt nouveau exprimé par le ministère de la Culture et sa direction régionale. Par un courrier en date du 9 juin 1976[25], le directeur régional des affaires culturelles Yves Renaudin, qui se réjouit des modifications apportées au projet d’aménagement de la place Napoléon, demande au conseil municipal de se prononcer en faveur du classement comme monument historique de l’église Saint-Louis. Exprimé dès juin 1974 par la commission supérieure des monuments historiques, ce souhait de protéger le monument néoclassique est rejeté par la municipalité qui tient à préserver sa liberté d’agir en visibilité du monument. Seule une protection d’éléments mobiliers est consentie[26]. La demande de 1976 n’ayant pas abouti, le conservateur régional des bâtiments de France exprime à nouveau la position de l’État le 20 septembre 1978. Relancée quelques temps plus tard, la municipalité rejette à nouveau l’idée d’une protection le 18 avril 1980 en raison « des conséquences que comporterait un tel classement au regard du code de l’urbanisme[27] ». La Ville suggère simplement un classement de l’intérieur, ce que l’État refuse avant que les deux parties conviennent d’une inscription de l’édifice, moins contraignante que le classement. Confrontée à « l’importance du bâtiment et en particulier des travaux d’entretien à effectuer », la municipalité propose finalement le classement de l’église au titre des monuments historiques par une délibération en date du 17 décembre 1981[28]. Plus que l’argument patrimonial, c’est la question du financement des travaux de sauvegarde qui préside au classement, au terme de huit années d’échanges, (l’apport de l’État est moins important pour un monument inscrit). Un temps menacée mais sauvée par la reconversion du bâtiment en conservatoire, la façade du palais de justice bénéficie d’un arrêté d’inscription en 1985, clôturant une période où tous les rêves d’architectes et urbanistes ont semblé possible.

Bien davantage qu’une opposition entre conservateurs et modernistes, les évolutions architecturales et urbaines connues à La Roche-sur-Yon sont l’objet de mésententes, de débats et d’expériences aux succès variables. Quand, au milieu des années 1980, la progression démographique cesse d’être exponentielle, la ville se recentre un peu plus sur ce qui fait son identité. C’est la période où l’on commence à reconsidérer l’acte de déplacement du chef-lieu de Fontenay-le-Comte à La Roche en 1804. C’est aussi la période où l’on travaille à animer culturellement la ville. Ce qui était esquissé par Paul Caillaud, par pragmatisme bien davantage que par volonté révolutionnaire, est développé, de manière différente, par son successeur. Plus qu’une rupture dans les projets, les méthodes et les maladresses, ce qui gouverne c’est certainement l’envie de bien faire, de surprendre parfois, pour donner vie à un centre qui a parfois semblé être un peu mal taillé pour les Yonnais et les Vendéens.

William Chevillon

Conférencier et médiateur dans l’Ouest de la France, William Chevillon travaille sur le lien entre un territoire et les personnes. En 2020, il a publié un ouvrage consacré au patrimoine, à l’architecture et au développement de Fontenay-le-Comte (éditions du CVRH). Ses travaux de recherches portent sur l’art dans l’espace public, l’urbanisme, l’histoire de la Vendée et de territoires du Val de Loire.

Étude initialement publiée dans le numéro 25 de la revue scientifique Recherches Vendéennes. Source complète :

William Chevillon, « Du passé faisons table rase ? 1965-1985, réflexions autour de l’identité architecturale de La Roche-sur-Yon », Recherches vendéennes, n° 25, Annuaire de la Société d’émulation de la Vendée et revue du Centre vendéen de recherches historiques, La Roche-sur-Yon, 2020, p. 431 à 442.

[1] S’agissant d’évoquer vingt années de bouillonnement intellectuel sur la forme urbaine à préserver ou à bouleverser, cet article repose en grande partie sur l’analyse de la presse et non sur des archives administratives. Certains projets abordés ici n’ont d’ailleurs jamais été évoqués lors de réunions de commissions ou conseils municipaux. Parce qu’elle est le portrait subjectif, affectif parfois, du territoire, la presse nous renseigne précisément sur des débats et des controverses qui souvent furent des combats culturels. Non citées en bas de page, les sources de presse utilisées ici sont les journaux : Ouest-France, de 1965 à 1985 ; Presse-Océan, de 1970 à 1980 ; Le Nouveau Messager de la Vendée (hebdomadaire), de 1965 à 1977 ; Vendée Libre (hebdomadaire), 1965. Ces titres de presse ont été consultés de manière essentiellement physique (fonds des archives municipales de La Roche-sur-Yon et de la médiathèque Benjamin-Rabier) et parfois de manière numérique pour quelques articles de Ouest-France.

[2] Bernard Huet (dir.), « Les centres historiques face au développement », L’architecture d’Aujourd’hui, n° 180, 1975, p. 1-74.

[3] Plusieurs fois cité en exemple dans les années 1970 (ibid.), le cas de Bologne intéresse encore vingt ans après la presse spécialisée mais également les maires de gauche de grandes villes. En témoigne la conférence « Le socialisme à visage urbain » tenue dans la ville lombarde en janvier 1995. Outre sa réputation politique, Bologne rayonne par des choix de préservation et de réhabilitation qui associent les intérêts patrimoniaux, sociaux et économiques.

[4] Sans être un cas unique de centre en décalage manifeste par rapport au reste de la ville, La Roche-sur-Yon est un des exemples les plus marquants à ce sujet (en excluant le cas particulier des stations balnéaires à deux vitesses et à plusieurs niveaux de centralités face au tourisme de masse).

[5] Dominique Guimbretière, Christian Pihet, « Autour d’Angers et de la Roche-sur-Yon. Étude comparée de quelques aspects de l’espace péri-urbain », Norois, revue géographique de l’Ouest et des pays de l’Atlantique Nord, n° 136, 1987, p. 549-560.

[6] Jacques Jeanneau « Prospective d’un S.D.A.U. et réalité : le Grand Angers en 1985 », Norois, revue géographique de l’Ouest et des pays de l’Atlantique Nord, n° 132, 1986, p. 579-589.

[7] On se rappelle de la circulaire d’Olivier Guichard en date du 21 mars 1973 portant sur l’interdiction des grands ensembles et à la lutte contre la ségrégation sociale par l’habitat. Quelques années plus tard, les politiques de Raymond Barre favoriseront l’habitat pavillonnaire au détriment des ensembles collectifs.

[8] Michel Michel, « Ville moyenne, ville-moyen », Annales de géographie, n° 478, 1977, p. 641-685.

[9] Loïc Vadelorge, « Les villes moyennes, un champ pour l’histoire du temps présent des politiques publiques ? », Pour mémoire, revue du comité d’histoire des ministères de l’Écologie et du Logement, n° 13, 2014, p. 9-16.

[10] La délibération du conseil municipal en date du 6 novembre 1975 définit huit formes d’actions à réaliser dans le cadre du contrat avec l’État : aménagement de la place Napoléon, aménagement de voies piétonnes, circulation et stationnement, mise en place d’une politique de transports urbains, animation (essentiellement par l’aménagement d’une salle polyvalente et de locaux socio-culturels sur la place Napoléon ainsi que par la reconversion de l’ancien tribunal en conservatoire), place du Théâtre, revalorisation du quartier ancien (par l’artisanat notamment), politique verte.

[11] Paul Faucheux, « Urbanisme et développement » dans Collectif, La Roche-sur-Yon, une capitale pour la Vendée, Le Cercle d’Or, Les Sables-d’Olonne, 1982, p. 141-149.

[12] Bernard Geoffroy, « La naissance d’un espace péri-urbain en province : le cas de La Roche-sur-Yon », Norois, revue géographique de l’Ouest et des pays de l’Atlantique Nord, n° 108, 1980, p. 609-614.

[13] B. Geoffroy, « La Roche-sur-Yon aujourd’hui », dans op. cit., note 11, p. 215-223.

[14] William Chevillon (correspondant), « La place Napoléon, toute une histoire », Ouest-France, édition La Roche-sur-Yon, 27 mai 2017.

[15] Tant pour l’hôtel de ville que pour l’aménagement de ses abords, on se réfèrera à la série W des archives municipales.

[16] Le 22 juillet 1968, Ouest-France publie dans son édition vendéenne la photo d’une maquette présentée comme celle de l’hôtel de ville tout en précisant clairement la notion de surélévation. Le projet diffusé par Ouest-France montre un parallélépipède rectangle coiffé d’une structure semblable à un mouvement de vagues. À ce jour, après consultation d’archives et échanges avec l’architecte Guy Durand en janvier 2020, la nature exacte et l’auteur du projet présenté par Ouest-France restent inconnus.

[17] Correspondance avec Bernard et Clotilde Barto et entretien avec René Naulleau en mars 2017.

[18] En 1975, la piétonisation fait partie des grandes orientations du contrat de ville moyenne signé avec l’État. Défendue par Paul Caillaud, la piétonisation est mise en pratique par son successeur. Cela vaudra à La Roche-sur-Yon d’être pour quelques années une référence dans le domaine.

[19] Propos recueillis dans Ouest-France, édition Vendée, 14 février 1968.

[20] Pour une vision détaillée des deux projets, on pourra se référer aux articles respectifs de François Laisney et Jean-Louis Violeau dans Gilles Bienvenu et Géraldine Texier-Rideau (dir.), Autour de la ville de Napoléon, colloque de La Roche-sur-Yon, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.

[21] Six projets retenus sur 73 propositions et probablement plusieurs dizaines de projets non-envoyés en raison de querelles d’architectes sur fond de propriété intellectuelle, comme le précise Ouest-France le 19 avril 1975.

[22] Yves Ménard (dir.), concours aménagement de la place napoléon, ATAU, La Roche-sur-Yon, mai 1975, 16 p.

[23] Jacques Auxiette remporte l’élection municipale de mars 1977 avec une large avance sur la liste de Paul Caillaud dans les bureaux de vote des quartiers nouvellement construits. A contrario, Jacques Auxiette n’est pas majoritaire dans les bureaux du centre-ville.

[24] Composition de l’équipe Castro GAU (Groupe Architecture Urbanisme) : Roland Castro, Abdelkrim Driss, Guy Duval, Jean-Jacques Faysse, Lorenzo Maggio, Bernard Ogé, Antoine Stinco. ATAU (Atelier d’Architecture et d’Urbanisme créé dans l’optique du contrat de ville moyenne) : Yves Ménard, Guy Durand, Jean-Claude Pondevie ainsi que la DDE et les services municipaux.

[25] Arch. mun. La Roche-sur-Yon, 282 W 125.

[26] Rappelons qu’à cette période, le XIXe siècle commence seulement à être regardé avec intérêt. Même s’il n’est question pour personne de détruire l’église Saint-Louis, le dégagement du monument et son inscription dans un programme urbain sur mesure ne sont pas considérés localement. Le cas n’est pas exceptionnel : à partir de 1948 à Bruxelles, la perspective du XIXe siècle qui valorise la cathédrale Sainte-Gudule est supprimée et peu à peu substituée par un quartier moderne. Bien plus tard, à partir du milieu des années 1970, c’est le retournement de conscience qui s’opère timidement au sujet du XIXe siècle qui permet alors de sauver par exemple quelques marchés couverts qui n’ont pas encore été détruits.

[27] De la même manière Jacques Auxiette s’oppose, non sans s’être accordé avec le président du Conseil général Michel Crucis, à une instance de classement du vieil hôpital napoléonien par un courrier en date du 9 janvier 1981. L’hôpital est finalement inscrit le 28 décembre 1981.

[28] Le classement est effectif à la date du 12 juillet 1982.

3 réponses sur « 1965-1985, RÉFLEXIONS AUTOUR DE L’IDENTITÉ ARCHITECTURALE DE LA ROCHE-SUR-YON »

Article très intéressant : je découvre l’évolution de cette ville qui n’avait pas grand chose d’attirant avant l’explosion industrielle des années soixante-dix…

[…] Lire aussi : 1965-1985, RÉFLEXIONS AUTOUR DE L’IDENTITÉ ARCHITECTURALE DE LA ROCHE-SUR-YON […]

[…] Lire aussi : Barto et les amers de la ville, Art dans l’espace public à La Roche-sur-Yon, version 2 du plan-guide !, 1965-1985, RÉFLEXIONS AUTOUR DE L’IDENTITÉ ARCHITECTURALE DE LA ROCHE-SUR-YON […]